Les essais statiques montrèrent

que la voilure tenait un coefficient 5 à la masse au décollage de 9 250 kg (portée ultérieurement à 9 800 kg).

Des vols brillants

Le premier vol fut réalisé par

Marcel Doret le 20 Novembre 1930.

Les vols se succédèrent très

rapidement (12 dans les 3 jours suivant le premier vol !), ce qui suggère un avion

fondamentalement sain et facile, ce que Marcel Doret confirme entièrement.

La vitesse de pointe au sol fut de

220 km/h à 2 100 t/m (pleine puissance) après avoir décollé à la masse de 4 000

kg.

A ce régime et à 1 000 m

d’altitude, la consommation permettait de franchir largement les 10 000 km même face à un vent de face constant de 50 km/h.

Quelque temps plus tard, un nouveau

moteur - Hispano HS 12 Nbr, avec réducteur pour

que l’hélice tourne moins vite - fut monté, qui permis d’obtenir une

vitesse de croisière de 215 Km/h au régime de 1 900 t/m, soit un gain en vitesse de 17 km/h

pour une consommation réduite de 10 %.

C’est pourquoi, avant toute

tentative de grand raid, il fut décidé de tenter un série de records avec 2 tonnes de

charges plombées.

Il faut savoir que, même sans

rencontrer de problèmes mécaniques ou météorologiques, ces vols à pleine charge

présentaient au moins trois difficultés majeures :

- La première était le décollage,

car l’avion était en très forte surcharge ce qui entraînait un roulement interminable.

- La seconde difficulté concernait

au moins la première heure de vol car, du fait de la masse emportée, l’avion ne pouvait rester en

l’air qu’à plein régime - 2 100 t/m en l’occurrence. Le pilote devait rester à la puissance

maximale pour essayer de grappiller, mètre par mètre, l’altitude de sécurité

de 200 m (AGL = Above Ground Level = au-dessus du sol). C'était donc un exemple parfait de vol au second régime, lequel n'est vraiment maîtrisé que par des pilotes d'exception.

- Heureusement, Marcel Doret en était justement un.

- La troisième difficulté était la simple durée du voyage, car il durait plusieurs jours, dans un bruit infernal, en

surveillant sans cesse le compas de navigation, l’altimètre, le compte tours et la

pression d’huile.

Trois véritables records du monde

furent battus le 24 Mars 1931 : Celui de distance avec charges allant de

500 à 2 000 kg (4 670 km), celui de durée avec les mêmes charges (32 heures 17

minutes) et celui de vitesse sur 2 000 km avec 2 tonnes de charge, avec 151

km/h.

Peu après, le parfumeur François

Coty, qui avait financé le vol transatlantique de Costes et Bellonte, commanda

un nouvel exemplaire du Dewoitine 33.

Le 10 Juin 1931, le Dewoitine 33-01

se posait après 70 heures et onze minutes de vol, ayant battu le record absolu

de distance en circuit fermé (10 372 km - en fait 10 520 km, mais le brouillard avait empêché les commissaire de "voir" l'avion, même s'ils l'avaient parfaitement entendu) et celui de vitesse sur 10 000 km (149.9

km/h).

Les

deux tentatives de liaison Paris-Tokyo

Depuis le début de cet aventure,

Joseph Le Brix avait pour but de faire la liaison vers Tokyo.

Cela représentait

un très impressionnant challenge à l’époque, comportant bien sûr l’éventualité

d’obtenir de très importants records de distance de vol.

Il faut dire que la distance à

parcourir était considérable (9 720 km par l’orthodromie), ce qui

correspondait presque à franchir deux fois l’Atlantique entre New-York et Paris.

L’équipage Doret, Le Brix et

Mesmin s’envolèrent du Bourget, avec leur D 33, le matin du 12 Juillet 1931 à 0446.

Le roulement au sol avait pris

1 800 m et duré 59 secondes.

Pendant l’heure qui suivit, Doret avait maintenu le régime de 2 050 t/m.

Lorsqu’il eut enfin atteint l’altitude de 100 m, il réduisit le régime à 2 000 t/m.

Ensuite, peu après avoir survolé

l’aérodrome de Bruxelles-Evère, où une foule était rassemblée pour les voir

passer, il avait quitté la Belgique pour entrer en Allemagne à l’altitude de 400 m

et à la vitesse de 210 km/h.

Moscou fut atteint en treize

heures de vol, soit 2 600 km à la moyenne de 200 km/h.

La lumière commençait à diminuer

et une certaine forme de lassitude s’installait car le paysage ne changeait pas

beaucoup.

Un peu avant la nuit, le Trait

d’Union, qui survolait l’Oural, se trouva face à un très gros orage.

Le Brix décida de dévier leur vol

plein Nord.

L’équipage observa une aurore

boréale, puis le soleil, qui venait de se coucher, ressortit de l’horizon,

comme s’il avait rebondi.

Le déroutement plein Nord avait

duré deux heures et leur avait fait franchir le 65ème parallèle.

Une fois arrivé dans une zone calme, Le Brix leur fit prendre un cap

pour les ramener doucement sur leur route initiale.

Dans cette lumière assez chiche,

ils survolaient un océan d’arbres : L’immense forêt Sibérienne.

De temps en temps, ils voyaient

des feux de forêt.

La journée se passait lentement,

mais sans aucun souci.

Après avoir traversé l’Ob,

probablement pas très loin de Novosibirsk, Doret laissa les commandes à Le Brix

pour dormir un peu.

Après deux ou trois heures de

repos, il reprit son poste de pilote.

Le Dewoitine 33, laissant sur sa

droite les derniers contreforts du massif du Saïan Oriental, survolait des

villes avec des clochers dorés puis Doret infléchit son cap pour passer sur le Sud du

Lac Baïkal.

La nuit étant tombée, Le Brix et

Mesmin allèrent dormir.

Après 49 heures de vol, une forte baisse de puissance du moteur se

produisit, les 6 cylindres du côté droit ne fonctionnaient plus, faisant perdre

300 t/m au régime du moteur.

Le jour commençait à peine à

poindre (à cette latitude, en été, les nuits sont courtes).

Comme l’avion perdait

inexorablement son altitude, Le Brix et Doret décidèrent d’arrêter la tentative

de record.

Le Brix et Mesmin sautèrent en

parachute, Doret tentant sans succès – la luminosité était encore trop faible -

de poser son avion.

Il ne put qu’asseoir l’avion sur

la cime des arbres et l’appareil fut malheureusement détruit, sans avoir pris

feu malgré les 3 000 litres d’essence restants.

Un paysan se précipita pour porter

secours au pilote blessé par les chocs du crash puis l’emmena à la plus proche

station du Transsibérien.

Heureusement, l’équipage était

sauf et fut très rapidement réuni.

L’équipée s’était arrêtée près du

Lac Baïkal, plus grand lac d’eau douce de toute la Terre.

Ils avaient parcouru plus de 8 000

km.

La cellule de l’avion n’était

évidement pas en cause dans ce crash.

Quant au moteur, les hypothèses

furent nombreuses, évoquant des impuretés bouchant certains éléments du circuit

de carburant, le gel des carburateurs, le rodage insuffisant des soupapes...

La seconde tentative menée pendant

la seconde semaine de Septembre 1931 fut encore moins heureuse, puisqu’elle

s’arrêta dans l’Oural.

Marcel Doret put sauter à temps de

son avion qui semblait avoir souffert d’une rupture de vilebrequin.

Il fut le seul à pouvoir le faire,

Mesmin ne portait pas son parachute et Le Brix, qui portait le sien, n’avait pas

sauté.

Un peu avant le décollage, Le Brix

avait désigné un journaliste à Doret en lui disant que cet homme avait écrit

dans un article qu’il était anormal que Le Brix, officier de Marine, ait sauté

alors que le pilote était encore à bord.

Le Brix en encore avait les larmes aux yeux.

Même si Marcel Doret n’a pas

lui-même associé formellement les deux faits, il paraît évident que Le Brix avait été

gravement culpabilisé par ce commentaire imbécile.

Ces traditions des gens de mer,

pour riches de panache qu’elles soient, n’avaient déjà plus aucune raison d’être au XXème siècle.

Que le capitaine d’un navire sorte

le dernier de son navire est une règle correcte, qu’il se laisse couler avec son navire ne

l’est pas.

La raison de ma vision de ce

problème est qu’il faut toujours savoir pourquoi le navire a été perdu : Une

enquête est nécessaire.

Le capitaine du navire, qui a une

parfaite connaissance des plus importants paramètres, se doit d’aider les

enquêteurs.

Le Brix aurait donc pu apporter une

vue complémentaire de celle de Doret…

Bilan du Dewoitine 33

Les records aussi bien les deux échecs du Trait d’Union font partie de l’accumulation des expériences

bonnes ou tragiques qui est inévitable chaque fois que l’être humain (ou

n’importe quel autre être vivant) s’aventure en dehors de son environnement

d’origine (appelé maintenant sa zone de confort !?).

Je doute que l’on ait chiffré le

coût financier et humain de la conquête des océans à la Renaissance. Cela

m’étonnerait qu’il ait été très léger.

Pour la Conquête de l’Air, dont

les grands raids de l’Entre-Deux-Guerres font intégralement partie, la

concurrence internationale était acharnée, et ce, dans une atmosphère d’intense

nationalisme.

Cela ne pouvait qu’entraîner un

acharnement plus ou moins fébrile qui pouvait freiner la prise de recul, même par les

décideurs les plus avisés.

Si vous comparez les trois avions

de raid que j’ai évoqués au début de cet article, vous constaterez qu’ils étaient tous parfaitement adaptés à ce que l’on attendait d’eux.

Pourtant, et pour des raisons

extérieures à leur conception, tous les 3 ont à la fois démontré l’excellence

de leurs conceptions respectives et connus des destins tragiques.

Les

pannes liés aux circonstances

D'abord, ces grands raids étaient

menés nécessairement à relativement basse altitude parce que les moteurs

manquaient de puissance, en particulier parce qu’ils ne possédaient ni compresseurs ni hélices à pas variable.

Il était facile de prévoir qu’ils

aboutiraient souvent à des pannes en

pleine nature.

Beaucoup de raisons en étaient

déjà connues :

- la médiocre qualité de l’essence

(impuretés, traces d’eau),

- le givrage des carburateurs, encore mal maîtrisé,

- la puissance encore mal connue des

problèmes météorologiques.

J’omets volontairement de parler

des problèmes de boussoles (compas) qui furent illustrés par le raid de Vuillemin lorsqu’il

passa près des futures gigantesques mines de fer de Mauritanie (ce qui ne fut compris que bien

après 1945, mais sur le moment lui valurent des critiques imbéciles, du genre : "Un aviateur qui s'affole, je connais, une boussole qui s'affole, je n'en ai jamais vue").

Tous ces problèmes débouchaient

obligatoirement sur des atterrissages hors de tout aérodrome, donc terriblement

risqués.

Le nombre des morts fut de ce fait

très important.

Le

problème des moteurs

Par ailleurs, les moteurs de

l’époque (1930) avaient du mal à passer 100 heures de vol au régime maximal.

Je ne parle pas des heures au banc

d’essais, mais d’heures réelles de vol, avec :

- les fluctuations de température,

de pression et d’humidité de l’air extérieur,

- les variations de régime et de

couple,

- les vibrations de la cellule,

Sans compter, non plus, le rôle alors très mal connu de l’électricité statique et des poussières atmosphériques.

Ainsi, fin 1936, Louis Bonte et

Jacques Lecarme s’extasiaient sur les "100 heures d’essais très durs

réussis" par l’excellent prototype de bombardier Bréguet 462 et ses

moteurs Gnome et Rhône 14 N 0/1.

En 1930-31, cette fiabilité

n’existait pas encore, loin de là, et quoique l'on dise, nulle part ailleurs.

Il est donc facile conclure des

vols de 45 à 50 heures étaient l’extrême limite des vols possibles.

Pourquoi alors se lançait-on dans

des vols plus longs ?

Parce que, avant tout, il fallait

montrer notre héroïsme national.

Mais, aussi parce que les

ingénieurs Français de cette époque, très bien formés à la Physique, avaient

une grande lacune en Mathématiques, ou, du moins, en Mathématiques Appliquées.

En effet, s’ils avaient, sans doute, des notions correctes (mais réduites) en Probabilités, ils devaient en revanche n’avoir que

bien peu de pratique en Statistiques.

Cette discipline fondamentale

était méprisée par leurs maîtres car ses raisonnements sortaient (un peu) du

cadre usuel, et, surtout, débouchaient sur des applications (quelle

horreur !).

La notion d’échantillonnage représentatif

était donc toujours négligée.

Il n’en allait pas de même aux USA

où les sondages d'opinion (Gallup) commençaient à devenir courants (ce qui n'empêcha pas, 50 ans plus tard, nos amis US de prévoir une fiabilité de 98.8 % à la (remarquable) navette spatiale dont, pourtant, 50 % des effectifs disparurent en lumière et chaleur).

Regrets techniques

Le Dewoitine 33 était très réussi techniquement, mais il lui manqua deux éléments importants : Un train d'atterrissage rétractable et une hélice à pas variable.

Le premier de ces deux atouts existait pourtant, au moins dès 1924 (Gourdou-Leseurre de course), mais ne fut probablement pas considéré comme suffisamment éprouvé.

Pourtant, il aurait apporté une aisance considérablement supérieure au moment très dangereux qui suivait le décollage, permettant alors une prise de vitesse et d'altitude éliminant les longs épisodes de second régime (responsable du décès de Paul Teste).

L'hélice à pas variable aurait assuré une montée bien plus rapide à une altitude de sécurité, une vitesse de croisière fortement augmentée en même temps qu'une consommation réduite.

Je ne sais pas si on connaissait déjà, en 1930, les congés de raccordement Karman entre le bord de fuite de l'aile et le fuselage, mais eux aussi eussent amélioré la vitesse.

Enfin, partir pour traverser l'immense Sibérie, faiblement peuplée et peu équipée d'aérodromes (mais très riche en forêts), soumise à des problèmes climatiques peu familiers, c'était ajouter des risques aléatoires aux risques techniques déjà importants.

Partir vers les USA puis, de là, vers la côte Californienne, eut représenté un défi tout aussi intéressant et considérablement moins dangereux...

Problème de politique en Asie ?

Enfin, il me paraît important de

souligner que Le Brix, officier de Marine, partait vers le Japon dans une période

plus que bizarre, au moment même où l’Armée Impériale Japonaise reprenait le pouvoir avec

une idéologie raciste particulièrement violente contre ses voisins Coréens (qui

étaient entièrement colonisés - Mandchoukouo) et Chinois.

Comme c’était aussi l’année de la

Croisière Jaune lancée par Andrée Citroën, je me demande si tous ces raids ne

visaient pas à recueillir des renseignements militaires sur le Japon et la

Chine.

Une descendance impressionnante

Je l’ai dit au début,

la conception de cet avion eut une influence considérable non seulement sur les

avions créés ensuite par Emile Dewoitine mais aussi sur la conception d’autres

avions Français tout comme, à l’évidence, étrangers.

Avion de raids soviétique

Le premier avion de raid qui fut

influencé par le D 33 fut le Tupolev ANT 25 soviétique dont l'étude fut lancée en 1931 et qui fit son premier vol au début de l'été 1933 mais dont les raids n'eurent lieu qu'en 1937.

Ces quatre années de retard signifient que la mise au point en fut laborieuse.

Ses raids furent bien favorisés par la décision de Staline de faire établir spécialement une piste bétonnée de 4 000 m de long (certainement la plus longue du monde à l'époque) pour favoriser les décollages à pleine charge !

Comme le Dewoitine, c'était un avion à aile basse de structure entièrement métallique.

Son fuselage était d'un mètre plus court que celui du Dewoitine mais ses ailes étaient encore plus allongées (13.27, un vrai planeur).

Des raccords Karman et des échappements orientés vers l'arrière établissaient une finesse maximale.

Son train d'atterrissage était presque entièrement rétractable, améliorant encore la finesse de l'engin.

Son moteur Mikouline M 34 FR avait une puissance de 800 à 900 Cv suivant les sources.

Sa vitesse de pointe fut annoncée aux environ de 250 km/h (ce qui me paraît sous-estimé).

Cet avion réalisa un record de durée de vol mais, ce qui fut plus remarquable, ce furent les vols transpolaires vers le Canada puis les USA, le dernier se terminant le 14 Juillet 1937 à San Jacinto, au Sud de la Californie.

Les réservoirs contenaient encore de quoi allonger le vol de 1 500 km.

Il est navrant d'apprendre que Andrei Tupolev et Mikhaïl Gromov furent arrêtés fin 1938 à cause de l'état de suspicion générale qui agitaient la direction communiste de l'URSS (et en particulier Mr. Staline).

Avion de raids Japonais

En 1931, le Japon décida de se lancer également dans la course aux records de distance.

Un avion fut construit à partir de 1935, le Gasuden Koken-Ki.

Les 4 années de délai furent passées à déterminer les meilleurs choix pour l'aérodynamique de l'appareil, sa technique de construction, son moteur et tous les autres paramètres.

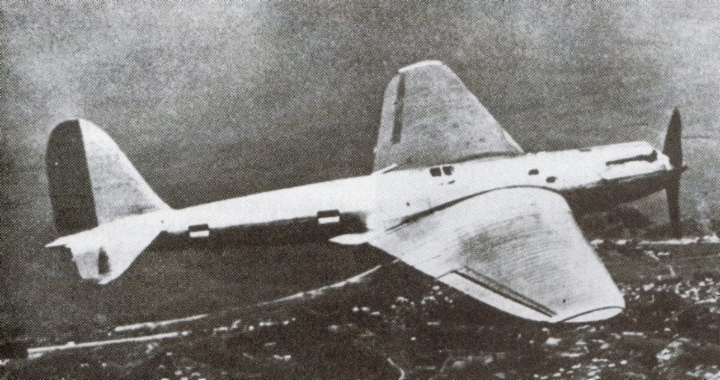

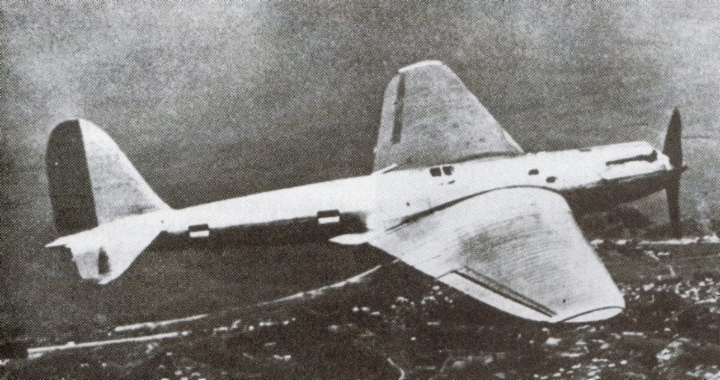

|

| Koken Ki en vol : Le résultat d'une belle chasse aux résistances parasites !

|

|

Tous les choix aérodynamiques d'Emile Dewoitine y étaient présent mais il disposait aussi d'un train totalement rétractable, d'un Karman et d'un vernis particulièrement remarquable.

Il battit le record de distance en circuit fermé avec 11 658 km en 1938.

{ Ajout du 08 / 12 / 2015 : Le journal aéronautique Les Ailes, en date du 26 Mai 1938, explique parfaitement la ressemblance de cet avion avec le Dewoitine 33.

Au moment où notre avion était en construction, l'usine Toulousaine d'Emile Dewoitine comptait un contremaître Japonais qui repartit dans son pays pour y accueillir le D. 33.

Le Japon décida alors de créer son propre avion de record et Emile Dewoitine envoya toute la documentation demandée pour aider à cette œuvre. Cela explique pourquoi le Japon intervint fortement pour faire libérer Emile Dewoitine par les Allemands en 1940-41.

Il ne me paraît pas incongru de souligner les ressemblances existant entre le Dewoitine 33 et le bombardier Mitsubishi G3M ("Nell" pour les US).}

Projet d'avion de raids Français : Le D 900

En 1937, Emile Dewoitine étudia son D 900 GR, destiné à faire des vols de 20 000 km (les 16 500 km étaient totalement garantis).

Il s'agissait d'un trimoteurs plus grand, à moteurs Hispano-Suiza 12 Y, bénéficiant de tous les progrès techniques et conservant une voilure d'allongement 10.

Il aurait été animé par 2 équipages de 4 hommes se relayant plus facilement.

Une maquette de soufflerie en fut testée mais le projet fut refusé au niveau de la DTI en 1938.

Comme souvent, c'est un parfait exemple de politique à courte vue : Un avion apte à voler 16 500 km était obligatoirement doté d'une très grande finesse.

A condition de réfléchir un peu, on pouvait le transformer facilement en bombardier à rayon d'action deux fois moindre (ce qui restait très confortable : 8 000 km) en réduisant l'équipage de moitié et en divisant par deux la quantité d'essence transportée.

On pouvait aussi l'équiper de moteurs à compresseurs sophistiqués pour en faire un avion espion de très haute altitude... Il eut été plus rapide et bien plus efficace dans ce rôle que le Potez 544...

L'Amiot 370 qui volait en 1938 devait aussi déboucher sur un avion de raid exceptionnel, mais la guerre empêcha cette évolution.

Le lien de cet avion, dérivé de l'Amiot 340, avec le D 33 passe par le projet E 6 (voir plus loin).

Les dérivés Dewoitine civils

Dès le début de 1932, Emile Dewoitine décida d'extrapoler un avion de transport civil de son D 33.

Ce fut le trimoteurs D 332 dont le prototype fut baptisé Émeraude.

La voilure, de 96 m² de surface totale, avait un allongement de 8.8 et une épaisseur relative de 15.5 %.

Chaque moitié du train d'atterrissage principal était carénée par un pantalon.

Le fuselage, fin et long de presque 19 m, permettait d'emmener 14 personnes assises (pour les distances inférieures à 1 000 km) ou 8 personnes sur fauteuils-couchettes (pour les distances de l'ordre de 2 000 km).

Les moteurs, sans compresseur, avaient une puissance de 575 Cv chacun.

Le premier vol eut lieu le 11 Juillet 1933 et fut une indiscutable réussite.

La vitesse de pointe était de 300 km/h au sol, la montée à 2 000 m s'effectuait en un peu plus de 6 minutes (4000 m en 17 minutes).

Le plafond théorique était de 6 500 m.

A la masse au décollage de 9 670 kg, l'avion parcourut une distance équivalent à 2 100 km par vent nul à 265 km/h de croisière à l'altitude de 1 650 m.

Ces brillantes performances furent confirmées par un record de vitesse sur 2 000 km avec 2 tonnes de charge qui fut établi à 255 km/h, le 7 septembre 1933, effaçant de 100 km/h le record établi par le Trait d'Union.

Ces performances étaient tout à fait concurrentielles avec celles du Douglas DC1 contemporain et même avec celles du DC 2 qui avait la même capacité en nombre de passagers.

L'avion Américain avait une vitesse un peu supérieure qui s'expliquait par des capotages moteurs bien mieux réalisés et, surtout, une masse au décollage plus faible.

Par contre, son autonomie était inférieure, ce qui, sur de long trajets à étapes, pouvait faire une grosse différence.

L’Émeraude fit de nombreux voyages de démonstration; jusqu'à transporter le ministre de l'Air, Pierre Cot, à Moscou.

Le drame de Corbigny : Des ordres criminels... issus de l'ignorance et de l'arrogance de politiciens

Tout allait mieux dans le meilleur des mondes aéronautiques possibles jusqu'au soir du 15 Janvier 1934 où l'équipage (André Launay, pilote, 5 000 h de vol, Ferdinand Queyrel, radio, Camille Crampel, mécanicien), devant le temps exécrable rencontré dans la vallée de la Saône, avait préféré faire étape à Lyon pour repartir au matin.

C'était oublier qu'il y avait de hautes personnalités à bord :

- Le gouverneur de l'Indochine Pierre Pasquier et le capitaine Brusseaux, son ordonnance,

- le directeur de l'Aviation civile Emmanuel Chaumié et son épouse Colette,

- le chargé de mission au Ministère de l'Air Jean-Jacques Larrieu,

- le directeur général adjoint d'Air France Maurice Noguès,

- le directeur technique d'Air France Maurice Balazuc.

Bien évidemment, ces puissantes personnes, qui venaient de rentrer de Saïgon dans un temps record, ne voulaient pas perdre de temps ailleurs que dans les ors raffinés des salons de Paris.

Certaines d'entre elles ont, à l'évidence, téléphoné au ministre de l'Air Pierre Cot qui retransmit aux hauts responsables parisiens d'Air France pour que ceux-ci donnent l'ordre à l'équipage de forcer le passage.

A ceux qui diraient qu'il n'y a aucune preuve d'un tel ordre, je demande de m'expliquer comment un pilote qui vient de se poser - pour garantir la sécurité de ses passagers face à une tempête de neige avant même d'atteindre le Morvan - peut redécoller par nuit noire dans le même type de temps qui l'avait bloqué précédemment.

Ce qui devait arriver arriva.En pleine tempête de neige, l'avion percuta le relief du Morvan près de Corbigny à 19 heures 45, emmenant tous ses occupants dans la tombe.

Il fut dit que l'urgence invoquée correspondait à l'arrivée, le même jour, à Paris des 28 Potez 25 de la Croisière Noire du Colonel Vuillemin.

Si c'est bien le cas, on ne peut qu'être sidéré par l'immaturité exceptionnelle de nos soi-disant élites.

Pour de vulgaires raisons de com', comme l'on dit de nos jours, 10 personnes sont mortes brûlées, et tout aussi grave, un épouvantable frein a paralysé l'essor de notre aviation commerciale.

D'autres accidents avaient déjà eu lieu et ont encore eut lieu à la suite des mêmes errements de soi-disant "hauts responsables".

Cela avait déjà été le cas le 2 Septembre 1928, lorsque le secrétaire d'Etat à l'Air, Mr. Bokanowski avait, en exigeant 40 minutes trop tôt la mise en route moteur de son avion, préparé sa propre mort.

Si j'ai une immense admiration pour le Maréchal Leclerc de Hautecloque, cette admiration se limite à sa conception de mener des campagnes militaires et à sa gestion diplomatique.

Déjà, il avait malheureusement démontré une conception archaïque de l'Aviation - comme s'il se fut agi d'un peloton de cavaliers - mal vécue par les aviateurs de la France Libre qui l'épaulaient, puis il causa sa propre mort lorsqu'il prétendit faire voler son avion au milieu d'une tempête de sable !

Dans un avion, comme dans un navire, le seul maître à bord ne doit et ne peut être que le pilote.

Car même le meilleur pilote au monde ne peut rien contre certaines forces de la Nature.

Conséquences du drame

Qui dit accident dit enquête, qui dit enquête dit commission et donc dit experts.

En 1934, les "experts" étaient des gens connus pour leur sérieux.

Oui, sauf que, pour être connu, il faut être admis par une communauté depuis un temps certain.

Et cette communauté vivait alors presque uniquement avec des biplans ou des monoplans à ailes haubanées.

Un monoplan à aile cantilever était donc obligatoirement vu par eux comme fragile.

L'accident avait eu pour causes évidentes et directes la très mauvaise visibilité, le givrage et probablement aussi des problèmes d'alimentation des moteurs.

(Ces mêmes raisons tuent aujourd'hui encore des centaines de passagers chaque année : L'accident du Président de la République Polonaise en 2010 a bien semblé en être une douloureuse illustration.)

A Corbigny, la très mauvaise visibilité associée au givrage avait conduit le pilote à s'engager en piqué et donc à dépasser la VNE (Velocity Never Exceed) puis la VD (Vitesse de Destruction - voir cet article ).

Cela suffisait bien à expliquer la rupture de ses ailes

Les experts, de très bonne foi, mais en toute ignorance, imposèrent à Dewoitine, comme à tous les constructeurs d'avions Français, de renforcer la structure de tous les avions de série en cours de construction.

Ce faisant, ils mirent automatiquement Dewoitine en position d'accusé devant les décideurs Français et étrangers.

Ainsi, le très remarquable Dewoitine 332 perdit la confiance de la SABENA et cela retentit sur toute la clientèle étrangère.

C'était stupide, parce que tout avion vole à l'intérieur d'un certain domaine d'utilisation.

Si on l'amène à en sortir, il peut facilement casser : Un avion ne sera jamais un char de combat.

Le D 332 aurait dû être totalement blanchi et les politiciens responsables comme leurs âmes damnées administratives auraient dû être condamnés en justice pour leurs ordres de décollage (ma colère vise en particulier Pierre Cot).

Cette opinion est très clairement exprimée par Jacques Lecarme (Histoire des Essais en Vol, Docavia n°3) qui avait fait les essais du D. 332 au CEMA.

Les trois Dewoitine 333 qui suivirent furent des D. 332 en cours de fabrication, mais modifiés après le crash de Corbigny.

Leur structure avait été renforcée pour pouvoir accepter un facteur de charge de 7 à la place de 5 initialement.

Cela correspondait en gros à augmenter leur masse à vide de manière importante, limitant le nombre de passagers à 8 dans la plupart des cas.

(Dans le même temps, Douglas commercialisait son DC 2 qui emmenait 14 passagers en restant au coefficient 5 et raflait la mise !)

Le Dewoitine 338 fut un dérivé du précédent, plus large pour accepter 22 passagers (3 par rangée) et équipé d'un train rétractable.

Les qualités de vol furent longues à mettre au point probablement à cause de la grande largeur de la cabine (à section carrée) qui devait masquer à la fois la dérive (trop basse) et le plan fixe horizontal.

Par ailleurs, cet avion était particulièrement sensible aux centrages arrières qu'il devait éviter. (Cela ne fut probablement pas transmis aux occupants Allemands lorsqu'ils les réquisitionnèrent, donc ils ne l'aimèrent pas.)

Air France en commanda une vingtaine qui firent un service efficace en particulier sur les lignes de l’Extrême Orient.

Une version "haute densité" à 30 places alla jusqu'à la construction d'un prototype, le D 620, dont les qualités de vol semblent avoir été désastreuses.

En 1938, Dewoitine lança une version très affinée, le D. 342 qui fit son premier vol à la fin Novembre 1938.

Son fuselage de 22 m de long et de section circulaire annonçait de futures versions pressurisées qui auraient été très rapides.

Ses moteurs étaient des Gnome et Rhône 14 N de 960 Cv.

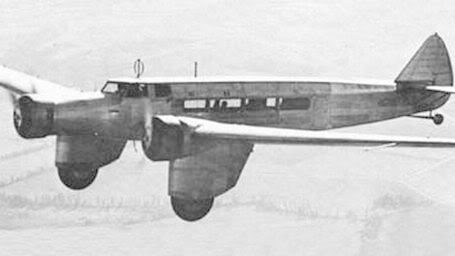

|

| D. 342 - les lignes très affinées expliquent l'amélioration des performances |

L'appareil volait à 390 km/h en altitude, 340 km/h au sol et même 310 km/h en altitude avec n'importe quel moteur stoppé.

A la masse de 15 500 kg au décollage, il pouvait emmener 24 passagers.

La vitesse ascensionnelle était remarquable :

Le plafond pratique était de 7 700 m.

Cet avion prit du service à Air France sous l'administration de Vichy.

Il assurait régulièrement les relations Métropole - Afrique du Nord.

Il disparut en Algérie dans un accident causé par l'action intempestive (ou plus exactement stupide) d'un personnel accepté en surnombre dans le poste de pilotage et qui s'agrippa à la poignée de largage d'une trappe supérieure de fuselage...

Les dérivés militaires

Les dérivés Dewoitine

Le premier fut le D 331, un D 33 allongé de près de 3 m qui démontra une finesse de 17.3, soit presque 2 points de mieux que le D 33.

Avec un moteur Hispano-Suiza 18 Sbr de 1000 Cv, il devait voler en pointe entre 280 et 290 km/h.

Malheureusement, il avait conservé le même énorme train fixe que l'avion de grand raid, ce qui lui coûtait de l'ordre de 40 à 50 km/h.

Il était censé emporter une charge de bombes typique d'environ 1 000 kg à 2 000 Km et à environ 200 km/h de croisière.

Il vola le 30 Novembre 1933 puis le 9 Janvier 1934.

Il fut abandonné parce que le moteur ne se montra pas fiable et, surtout, parce que l'accident de Corbigny venait juste de décrédibiliser Dewoitine auprès des bien-pensants.

Le second dérivé Dewoitine fut le bimoteur D. 337.

Si le fuselage de ce bimoteur était très affiné par rapport au D. 33, s'il disposait de deux moteurs plus puissants (Gnome et Rhône 14 K de 800 Cv), on avait demandé à Emile Dewoitine de conserver l'atterrisseur fixe de son prédécesseur (!).

Du coup l'avion n'allait pas bien vite (de 300 à 320 km/h) et consommait trop...

Il fut, lui aussi, abandonné.

Une version très proche, le Dewoitine 420 qui aurait enfin comporté un train rétractable, fut étudiée très finement et proposé en plusieurs variantes.

Doté d'une finesse de l'ordre de 15 dans la meilleure version, cet engin aurait atteint, suivant la motorisation, une vitesse maximale comprise entre 340 et 370 km/h.

Le STAé refusa l'avion pour commander à la place le Potez 540 dont la vitesse culminait à 320 km/h, mais qui présentait l'inconvénient principal d'une structure en bois et toile qui entraîna rapidement sa disparition des effectifs de l'Armée de l'Air.

Je me dois de signaler que dans un numéro spécial d'Aviation Magazine des années 60 consacré au quadrimoteur Potez 840, Henri Potez explique qu'il avait dû cette commande à deux facteurs :

- Les qualités de vol indiscutables de cet avion ;

- Son amitié avec le Général Denain qui était, à ce moment là ministre de l'Air.

Ce qui frappe, lorsque l'on voit les photos ou les plans de tous ces bombardiers, c'est l'aspect très archaïques de leurs capots moteurs.

Nul doute que les vitesses de pointe auraient été bien améliorées par des capots Mercier ou Amiot (d'environ 30 km/h).

Malheureusement, Emile Dewoitine ne s'est jamais intéressé à ce détail : Personne n'est parfait...

Le dernier, le D 600, bombardier de haute altitude, était un dérivé du D 33 au second degré car il dérivait directement du D 900 de grand raid.

Il était censé voler en croisière à au moins 10 000 m, altitude atteinte en une vingtaine de minutes.

L'armistice de Juin 1940 interrompit ces travaux.

Dérivés externes à Dewoitine

Le plus évident d'entre eux est le projet de bombardier E6 testé en soufflerie par la SECM, donc par Félix Amiot, dont le bureau d'étude avait compris les limites de la formule de l'Amiot 143.

De ce projet E6 fut dérivé le projet E7 qui lui-même allait déboucher sur l'Amiot 340.

Cette influence est admise par Cuny et Danel dans leur excellent livre LEO 45, Amiot 350, et autres B4, Docavia n° 23.

Deux autres avions ne semblent pas avoir pu être conçus sans avoir en tête les concepts illustrés par le D 33.

En Allemagne, le Dornier 17 V1, surnommé le "crayon volant" dans sa configuration initiale, partageait beaucoup de ses traits avec le Dewoitine 33 et marquait une rupture importante avec les avions précédents de ce constructeur.

Au Japon, je l'ai déjà dit, le bombardier Mitsubishi G3M qui fut un acteur clé de la destruction des cuirassés Britanniques Repulse et Prince of Wales.

Au Royaume Uni, le Fairey Battle, entièrement métallique, allait dans le même sens : Intégralement métallique, il avait aile basse à grand allongement.

A part le profilage de son moteur, il n'avait rien qui rappelait le Fairey Long Range.

Dans ces deux cas, ces avions, de 6 ans plus récents, possédaient la totalité des caractères modernes qui manquaient encore au Trait d'Union.